Les facteurs du recul du port d’Abidjan dans le classement des ports à conteneurs sur la côte ouest africaine

Kinakpefan Michel TRAORE

Université Jean-Lorougnon GUEDE de Daloa (Côte d’Ivoire)

Résumé :

Abstract

Soil artificialization and water erosion in the town of Daloa, west-central Côte d’Ivoire Abstract

Artificialisation of the soil as a result of urban sprawl in Daloa poses the problem of exposing the soil to the risk of water erosion. The aim of this study is to contribute to a better understanding of this hydroclimatic risk by mapping its extent. The approach integrates remote sensing techniques and the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). The Random Forest algorithm in the Google Earth Engine platform was used to determine the rate of soil artificialisation caused by urbanisation. The RUSLE equation was used to assess vulnerability to water erosion based on the annual amount of soil loss per spatial unit. Field surveys by direct observation in September 2023 completed the approach. The city of Daloa is prone to rapid land reclamation, driven by urban sprawl at a rate of about 13% per year. The consequences of this urban sprawl are the denudation of soils and their exposure to the kinetic energy of water droplets during rainfall. The resulting water erosion values vary between 0 and 38 t/ha/year. Soil loss classified as “moderate” to “severe”, corresponding to a “medium” to “very high” risk of erosion, affects only 6% of the urban area. Despite this spatial marginalisation, water erosion is a major risk due to its negative impact on urban issues such as roads, buildings and vegetated areas.

Keywords : Daloa, urbanisation, soil artificialisation, water erosion, urban vulnerability

Keywords: Daloa, urbanisation, soil artificialisation, water erosion, urban vulnerability

Introduction

Introduction

La notion d’« artificialisation des sols », peu interrogée dans la littérature fournie, reste encore un objet scientifiquement ambigu avec une délimitation statistique peu précise (B. Bechet et al, 2017, p. 13). Elle est définie en France par la loi Climat et Résilience comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol » (R. Quinteau, 2021, p. 3). Le concept se réfèrent aux modes d’occupation et de changements d’affectation des sols (B. Bechet et al, 2017, p. 13). Pour l’Observatoire français de l’Artificialisation des sols, la notion renvoie au changement d’état effectif d’une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces artificialisées comme les tissus urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de transport, les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains et les équipements sportifs et de loisirs (I. Araujo-Oliveira et al, 2022, p. 2). Il s’agit bien spécifiquement d’un processus de transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d’aménagement (R. Quinteau, 2021, p. 3). Ainsi, à la suite de L’Insee, nous notons que l’artificialisation des sols est avant tout un phénomène anthropique par lequel des espaces naturels, agricoles et forestiers sont transformés irréversiblement au profit d’implantations artificielles notamment les constructions à usage d’habitation, d’activités ou de loisirs, infrastructures de transport (C. Albizzati, 2017, p. 73).

De ce qui précède, il faut souligner qu’est artificialisée toute unité du territoire qui n’est plus naturelle ou agricole du fait des aménagements anthropiques. Le concept combine ainsi deux signifiés, la « couverture » du sol et l’« usage » ou l’utilisation du sol qui correspondent à la fois à une notion quantitative, liée à la perte de surface de terres, et une notion qualitative, liée à la modification de la nature et de l’utilisation de ce sol (R. Quinteau, 2021, p. 6). Ce terme d’artificialisation des sols construit pour désigner les surfaces retirées de leur état naturel ou agricole est emmené par le fait urbain identifié le plus souvent comme le facteur dominant de ce processus de dégradation des sols (B. Bechet et al, 2017, p. 13). En réalité, l’urbanisation à travers le phénomène de l’étalement des surfaces bâtie induit par la multiplication des logements individuels au détriment des logements collectifs, explique en majorité le rythme important de l’artificialisation des sols observés (I. Araujo-Oliveira et al, 2022, p. 4).

Bien plus que les pays développés, dans les pays du Sud qui recevront environ 90% des 2,5 milliards des prochains urbains de la planète (United Nations World Urbanization Prospects, 2019, p. 1), cette artificialisation des sols apparait comme une préoccupation majeure du fait de cette urbanisation accélérée. La Côte d’Ivoire a connu sa transition urbaine en 2014 avec 50,3% de sa population habitant une ville (INS, 2014, p. 1). Cette proportion d’urbains a atteint 52,5% en 2021 (INS, 2021, p. 1) et sera de 56,7% en 2030 et de 67,4% en 2050 selon les perspectives (United Nations, 2019, p. 1). Les villes secondaires comme Daloa ont tendance à croître plus rapidement en surface qu’en population (P. Baud et al, 2018, p. 253) conduisant à la transformation des espaces naturels et agricoles en un habitat étendu (lotissement) puis à l’imperméabilisation totale des sols dans le cadre de projets d’aménagement (R. Quinteau, 2021, p. 3). Cette imperméabilisation non seulement menace la biodiversité, impacte la production agricole, allonge les distances domicile-travail, minime le stockage du CO2, mais aussi et surtout augmente le risque de coulées de boues, d’inondation et d’érosion (I. AraujoOliveira et al, 2022, p. 4).

Le risque d’érosion, qui fait l’objet de cet article, est fonction de l’agressivité climatique et de la résistance du milieu qui est relative au sol, à la pente, au couvert végétal et aux pratiques anthropiques d’usage des terres et d’occupation des sols (E. J. Roose, 1977, p. 37). P. Panagos et al (2015, p. 438) résument que les principaux facteurs qui influent sur les taux d’érosion des sols par l’eau sont les précipitations, le type de sol, la topographie, l’utilisation et la gestion des terres.

Sous les climats tropicaux comme celui de Daloa, c’est l’énergie des gouttes de pluie qui déclenche les processus de destruction des agrégats du sol sur les versants de pente faible à moyenne tandis que le ruissellement assure le transport des particules détachées (W. D. Ellison : 1944 et 1945 ; cité par E. J. Roose, 1977, p. 24). Il s’agit de l’érosion dite hydrique. Cette érosion hydrique est une forme de dégradation des sols qui consiste en un enlèvement des particules du sol transportées plus loin en aval (H. El Hage Hassan et al, 2018, p. 1). L’érosion hydrique constitue un risque majeur en Afrique sub-saharien avec plus de 20 % des terres dégradées, affectant plus de 65% de la population (FAO 2015). Ce risque peut affecter les infrastructures telles que les routes, les berges des rivières, les espaces de cultures et les terrains urbains (K. Sourlamtas, 2019, p. 5). Il a des incidences sur la production alimentaire, la qualité de l’eau potable, les services écosystémiques, les glissements de terrain, l’eutrophisation, la biodiversité et la diminution des stocks de carbone (J. Boardman and J. Poesen, 2006 ; P. Panagos, 2015, p. 438).

C’est le problème de cette vulnérabilité des enjeux urbain de Daloa induite par le risque d’érosion hydrique consécutif à l’urbanisation accélérée que soulève cette étude ; en mettant en exergue le rythme d’artificialisation des sols induite par sa croissance urbaine et le degré de la susceptibilité d’occurrence du risque d’érosion hydrique. Pour répondre à ces préoccupations, les sections suivantes s’attellent à expliquer la méthode, analyser les résultats puis les discuter.

Approche méthodologique

1. Approche méthodologique

1.1. Situation et caractéristiques de l’espace d’étude

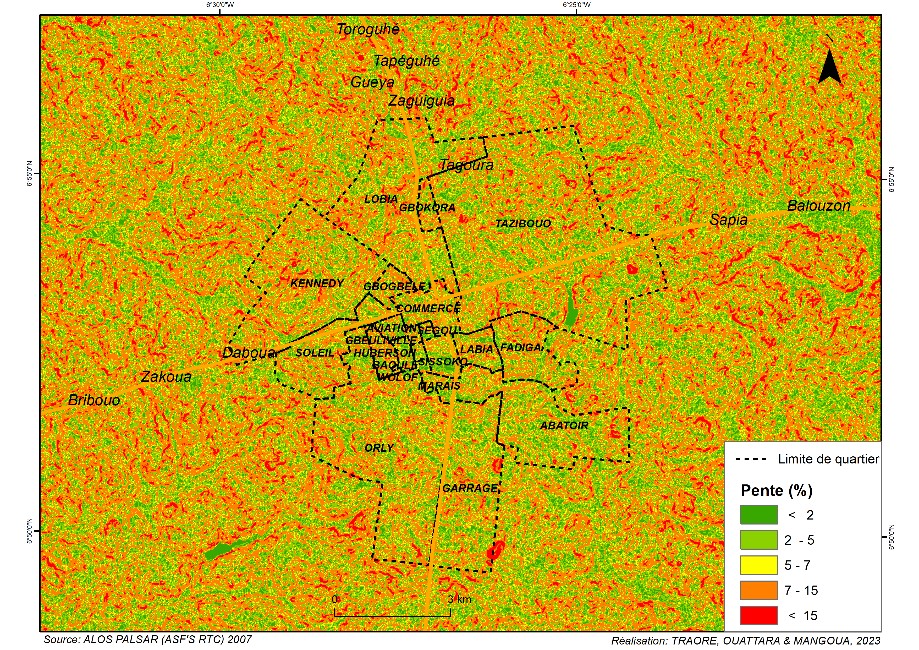

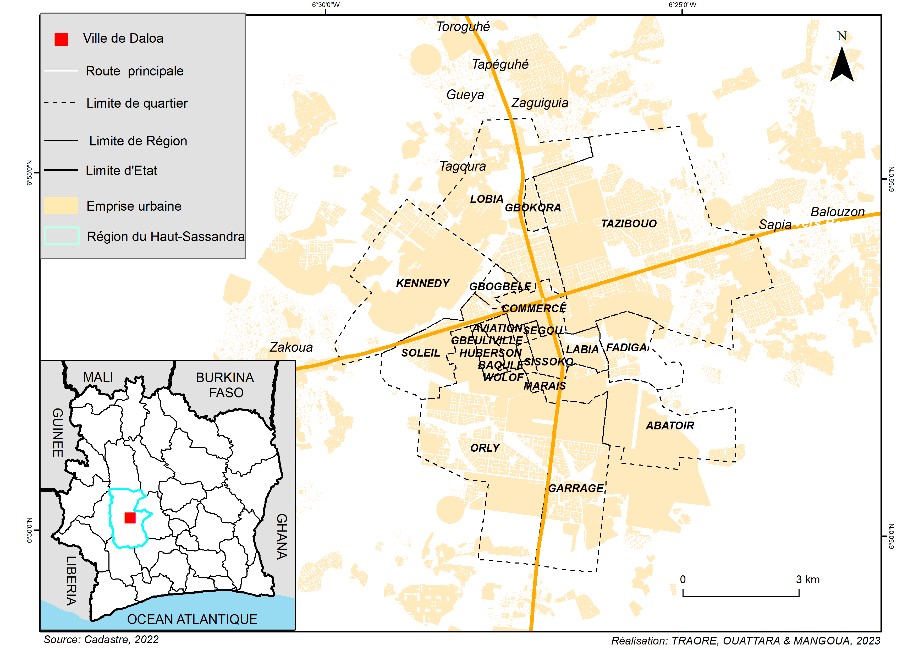

La ville de Daloa est située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire entre le 6°49′0″ et 6°56′0″ de Latitude Nord et 6°21′0″ et 6°31′0″ de Longitude Ouest (figure 1). Son site est caractérisé par un relief de plateau dont les altitudes varient entre 200 et 350 m. Environ deux tiers de l’emprise urbaine s’établit des pentes moyennes (5 – 7%) et fortes (supérieures à 7%) (figure 2). Avec des moyennes de précipitations mensuelles pouvant atteindre 168 mm, les sols de ces pentes mis à nu par les lotissements urbains, sont livrés à l’attaque de l’érosion sous l’impact des gouttes de pluies (D. A. Alla et al, 2018, p. 106).

Figure 1 : Situation de la ville de Daloa

Figure 2 : carte des pentes de la ville de Daloa

1.2. Données de l’étude

L’étude a mobilisé un certain nombre de données de sources et de formats divers (tableau 1).

Tableau 1 : Données utilisées En italique

Sources : DCGTx, crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg, FAO (DSMW),

1.3. Méthodes de traitement des données

Le rythme de l’artificialisation des sols induite par la dynamique de la surface bâtie de Daloa a été évalué à partir des techniques de la télédétection satellitaire, en particulier à travers la cartographie des surfaces dites « artificialisées » (B. Bechet et al, 2017, p. 13). D’abord à partir des fonds de carte de 1960 et 1980 de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx) et ensuite d’images du capteur Landsat 4 de 1992, Landsat 7 de 2002, Landsat 8 de 2013 et Landsat 9 de 2022, l’évolution des surfaces bâtie a été analysée. Cette analyse de la dynamique urbaine s’est faite par la méthode de classification à partir de l’algorithme Random Forest dans la plateforme Google Earth Engine basée sur le cloud telle que décrite par K. M. Traoré (2022, p. 75) et K. M. Traoré (2023 et al, p. 258).

Quant au risque d’érosion hydrique, il a été hiérarchisé à travers une modélisation basée sur l’intégration des facteurs de la perte en sols du modèle Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Cette équation (Eq 1) intègre cinq facteurs explicatifs de l’érosion hydrique que sont l’agressivité climatique, l’érodabilité des sols, le facteur topographique intégrant la pente et la longueur de pente, l’occupation des sols et les pratiques antiérosives (E. Driss, A. Brahim, 2018, p. 377). Elle s’écrit :

A (t/ha/an) = R * K * LS * C * P (Eq 1)

Le facteur R, exprimé en MJ.mm/ha/h/an, caractérise le paramètre d’agressivité climatiques due aux précipitations. Sous climat tropical, la pluie demeure indéniablement le facteur essentiel de l’érosion hydrique (K. M. Traoré et al, 2023, p. 43). Les pluies, par leur intensité et leur énergie, sont considérées comme le facteur principal déterminant les pertes en terres car leur action amplifie les forces motrices nécessaires à l’arrachement des particules du sol (H. El Hage Hassan et al, 2018, p. 5). Ce paramètre des sols a été déterminé à partir des données pluviométriques entre 2011 et 2020 de Climatic Research Unit (CRU) et de National Centre for Atmospheric Science (NCAS) selon l’équation (Eq. 2) développée par E. J. Roose (1977), pour la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. L’agressivité climatiques est le produit entre les hauteurs moyennes de pluies et une constance.

R = P * 0,5 (Eq 2)

Le facteur K représente la susceptibilité du sol ou du matériau de surface à l’érosion (M. Taher et al, 2022, p. 100) Il s’exprime en t/ha/h et varie de 0 pour les sols moins sensibles à 1 pour les sols très enclins à l’érosion hydrique ( J. Nacishali Nteranya, 2021, p. 7). Ce facteur a été évalué selon la teneur des sols en sable, limon, argile et matière organique à travers l’équation (Eq 3) de J. R. Williams : (J. R. Williams, 1995 ; S L. Eitsch, 2000 ; R. Waver et al, 2005, p. 656) :

K = fcsand * fcl-si * forgc * fhisand (Eq 3)

Le paramètre LS est un facteur topographique qui tient compte de la longueur (L) et de l’angle (S) de la pente. La typologie des pentes influence la vitesse de ruissellement de surface et joue un rôle important dans l’érosion et le glissement de terrain (S. S. Sarathi et P. Pani, 2015, p. 4 ;

J. Nacishali Nteranya, 2021, p. 6). E. J. Roose (1975, p. 12) souligne que nombre d’auteurs ont montré que les pertes en terre croissent de façon exponentielle avec l’inclinaison de la pente. Dans cette étude, le facteur LS a été déterminé suivant l’équation (Eq 4) développée par (R. P. Stone et D. Hilborn, 2012) :

LS = [0,065 + 0,0456 (Pente) + 0,006541 (Pente)2] * (Longueur de la pente ÷ Constante)NN (Eq 4)

Où :

Pente = inclinaison de la pente en %.

Longueur de la pente = longueur de la pente en m (Flow accumulation)

Constante = 22,1 unités métriques

NN = 0,5

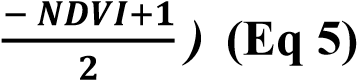

Le facteur C correspond quant à lui au niveau de couverture et de protection végétale des unités pédologiques qui joue un rôle essentiel dans la prévention de l’érosion (K. SOURLAMTAS, 2019, p. 5). Le couvert végétal est le facteur conditionnel de loin le plus important car lorsque le couvert végétal est continu l’érosion et le ruissellement sont médiocres malgré l’agressivité des pluies et l’inclinaison de la pente (E. J. Roose, 1975, p. 151). Ce paramètre a été calculé partir des valeurs du Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) grâce à la méthode CrA de C. B. Colman (2018) adaptée de V. L. Durigon et al, (2014, p. 445). La CrA basée sur le rééchelonnement du NDVI est mieux indiquée dans des conditions climatiques tropicales, avec des précipitations plus intenses (A. Almagro et al, 2019, p. 327). Elle s’applique selon l’équation (Eq 5) :

CrA= 0.1(

Enfin, le facteur de pratique de soutien P a été défini selon l’équation (Eq. 6) de C. G. Wener (1981) :

P = 0.2+ 0.03× S, (Eq 6)

avec S est la valeur de la pente en pourcentage

Cette équation empirique utilisée par différents chercheurs sur des espaces divers définit une relation linéaire entre la pente du sol (S) et la valeur du facteur P .

Pour finir, ces cinq facteurs d’érosivité des sols ont été intégré et croisés dans un SIG et une couche de la susceptibilité de perte en sols et du risque d’érosion hydrique a été générée.

Outre ces traitements cartographiques, la méthode a consisté en des enquêtes de terrain qui ont permis d’observer in situ l’action de l’érosion hydriques et ses implications sur les enjeux urbains comme la voirie, le bâti et les espaces végétalisés. Ces observations se sont déroulées au cours du mois de septembre 2023 en saison pluvieuse.

Résultats

2-Résultats

2.1. Une dynamique urbaine continue facteur d’artificialisation croissante

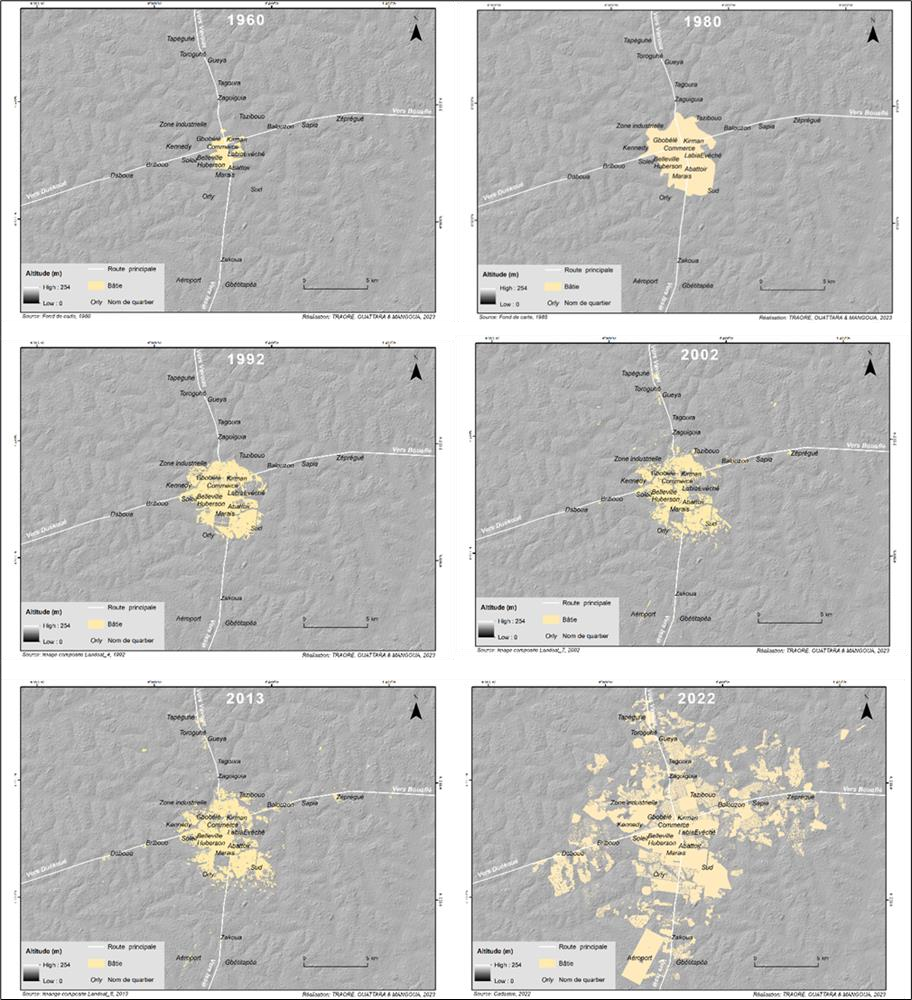

La croissance urbaine en lien avec une dynamique démographique soutenue qui fait de Daloa la quatrième ville du pays avec 421 879 habitants (INS, 2021) est le facteur essentiel de l’artificialisation des sols. A la lumière des résultats cartographiques (figure 3).

Figure 3 : Dynamique de l’artificialisation des sols entre 1960 et 2022

La ville est sujette à une expansion spatiale centripète. Organisée autour des quartiers centraux comme Labia, Lobia et Commerce, la ville de Daloa s’est étendue vers ces périphéries jusqu’à intégrer des villages extérieurs comme Sapia, Zaguiguia, Bribouo et autres. De 1960 à 2022, la

surface bâtie de la ville de Daloa s’est accrue de 390 ha à 7275 ha soit un Taux d’Accroissement Moyen Annuel de plus de 13% (tableau 2).

Tableau 2 : Statistiques de l’artificialisation des sols entre 1960 et 2022

Source : Traitements des auteurs 2023

Cette dynamique urbaine, facteur d’artificialisation des sols au détriment des espaces naturels et agricoles n’a pas été homogène durant cette période. Si entre les deux premières décennies (1960 – 1980) cette artificialisation des sols a connu sa croissance la plus importante, elle s’est estompée au cours de la période 1980 et 2013. Ce ralentissement trouve son explication vraisemblablement dans la crise économique que le pays a connu à partir des années 1980 et la crise politico-militaire de 2002 avec des taux en deçà de 1% (tableau 2). L’artificialisation des sols prend de plus en plus de l’ampleur en la faveur de la paix retrouvée certes, mais aussi et surtout avec la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 qui consacre de fait la libéralisation de la production foncière urbaine laissée à l’initiative des propriétaires coutumiers. En moins d’une décennie, la surface bâtie a presque triplé en gagnant 4627 ha soit une augmentation de 174% et un TAMA d’environ 12%. La surface bâtie s’établit à près de 7300 ha soit à peu près autant de surfaces dénudées et artificialisées. Ces sols artificialisés sont enclins au risque d’érosion hydrique.

2.2. Susceptibilité d’occurrence du risque d’érosion hydrique dans la ville de Daloa

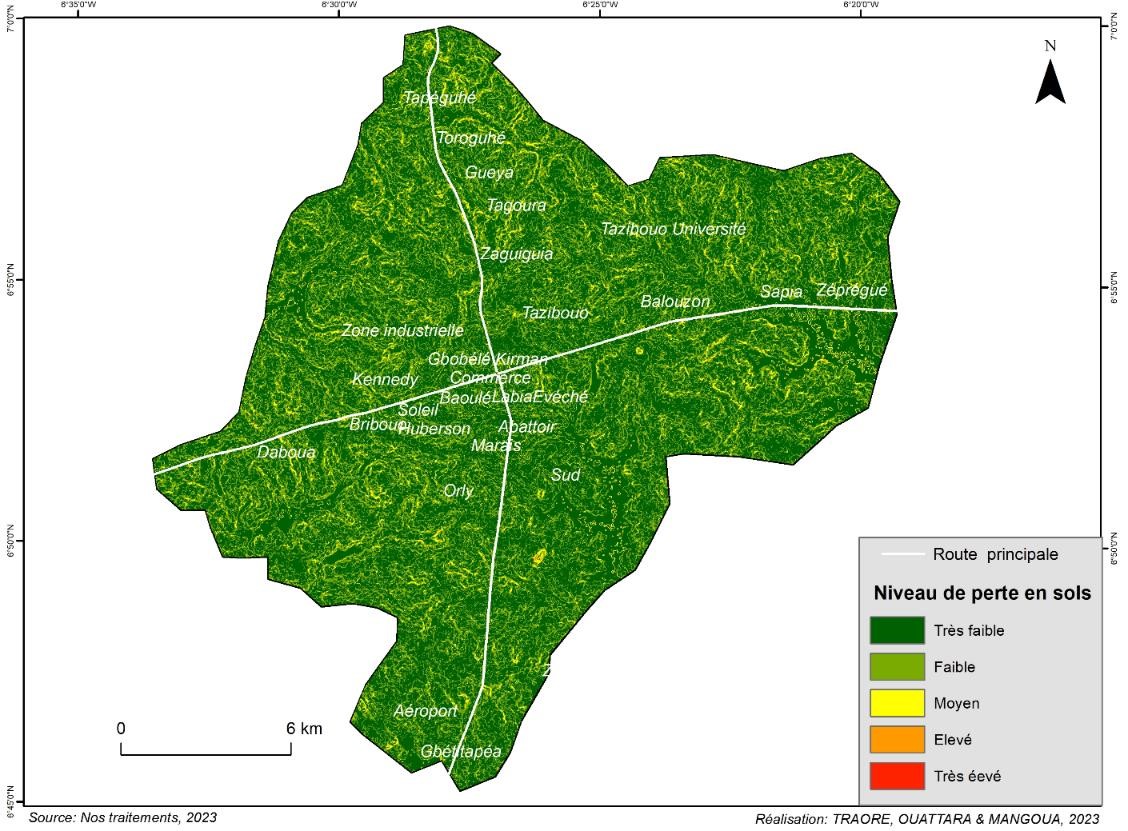

L’érosion hydrique est une forme de dégradation des sols qui consiste en un enlèvement, l’énergie des gouttes de pluie, des particules du sol transportées plus loin en aval (H. El Hage Hassan et al, 2018, p. 1). C’est un processus de perte en sols par ablation des sédiments dont le ruissellement assure le transport (P. Baud et al, 2018, p. 227). Il s’agit d’une érosion linéaire qui enlève les couches superficielles des sols. Cette érosion linéaire est la résultante de cinq facteurs selon le modèle RUSLE. Les cartes (Cf. figure 4 page suivante) présentent ces facteurs d’érosivité. Ces paramètres renvoient aux conditions climatiques à travers l’intensité des précipitations (A), édaphiques (B), topographiques (C), de protection végétale des sols (D) et des aménagements antiérosifs (E).

A l’analyse, l’intensité des précipitations avec une moyenne de 41 MJ.mm/ha/h/an, conjuguée à des sols ferrallitiques avec texture argilo-sableuse et des pentes fortes supérieures à 7% prédispose naturelle le site de la ville de Daloa à la perte en sol. Ces pertes en sols sont exacerbées par l’urbanisation qui effrite la couverture végétale des sols et l’absence de politiques d’aménagements antiérosifs.

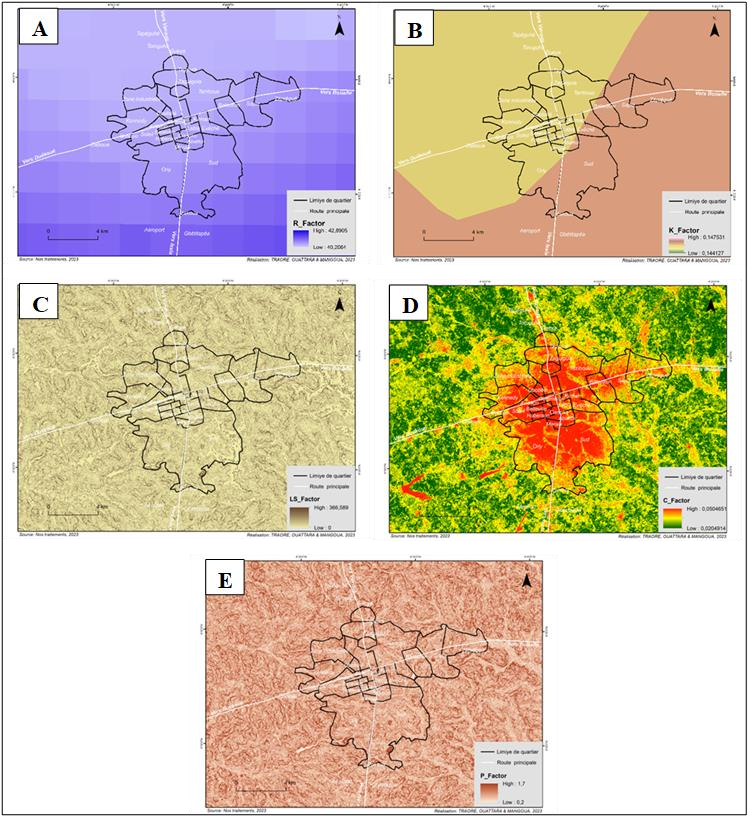

Figure 4 : Paramètres d’érosivité

L’intégration de ces cinq facteurs a permis de calculer les pertes en sols dans la ville de Daloa. Les valeurs annuelles de perte en sols par hectare à Daloa oscillent d’un minimum (Xmin) de 0 à un maximum (Xmax) de 37,9 t/ha/an. La discrétisation de cette série statistique en cinq classes a permis de générer la carte de la figure 5. A l’analyse, les versants et les interfluves sont soumis naturellement à une perte en sols d’un degré jugé moyen par notre modèle (figure 5). Leur défrichement à des fins d’urbanisation exacerbe cette perte en sols. Statiquement, la perte en sol et le risque hydrique subséquent dans la ville de Daloa peut être considéré comme mineur au regard de sa répartition sur l’espace. En effet, près des deux tiers de la ville sont enclins à un niveau de perte en sol « Tolérable » pour un risque d’érosion hydrique « Très faible ».

Figure 5 : Pertes en sols et risques d’érosion hydrique

De même seulement un peu plus de 6% du territoire est sujet à une perte en sol oscillant entre des niveaux « Modéré » et « Très sévère » (tableau 3).

Tableau 3 : Perte en sols et risque d’érosion dans le DAA

Source : Traitements des auteurs, 2023

Toutefois, les vulnérabilités spatiales que ce risque génère en fait un risque majeur. En effet, dans sa manifestation, cette érosion linaire constitue le facteur prépondérant de la dégradation des voies de circulation dans la ville de Daloa (Photo 1).

Photo 1 : Dégradation de la voirie et problème d’accessibilité aux quartiers Lobia

Crédit photographique : Les auteurs, 2023

Le problème d’accessibilité dans la ville de Daloa n’est pas la seule conséquence de la manifestation de l’érosion hydrique. Elle met également à mal les infrastructures comme les réseaux enterrés (photo 2).

Photo 2 : Exposition des réseaux d’eau au quartiers Millionnaire

Crédit photographique : Les auteurs, 2023

Discussion

3-Discussion

L’artificialisation des sols induite par l’urbanisation est évaluée grâce aux méthode évoluées de la télédétection (B. Bechet et al, 2017, p. 26). Outre quelques limites liées notamment à la résolution spatiale des images (30 m), cette approche basée sur des opérations de préclassification et post-classification orientées pixel permet la détection de changements des unités urbaines entre différentes dates à l’effet d’apprécier le rythme de l’artificialisation des sols par le fait urbain (B. Bechet et al, 2017, p. 26).

Dans la ville de Daloa, cette artificialisation entre 1960 et 2022 reste importante avec un taux de 13% par an, largement supérieur au taux de la croissance démographique de 4% durant la période. Comme l’ont constaté K. M. Traoré et S. Ouattara (2022, p. 43), la ville est en proie à un étalement de sa tache urbaine. Cet étalement urbain (ou Urban sprawl) qui correspond à une extension spatiale supérieure à la croissance démographique (P. Nedelec, 2016, p. 5) concourt à la disparition du couvert végétal et à l’exposition des sols à l’énergie cinétique des gouttes de pluies. Ce constat est identique à celui de K. M. Traoré et al (2023, p. 52) dans le District

Autonome d’Abidjan, de A. Yameogo et al (2020, p. 53) au Burkina Faso et de J. Nacishali Nteranya (2021, p. 2) en République Démocratique du Congo.

A l’instar du bassin d’El Abed au Maroc, l’occurrence importante de l’érosion hydrique est le fait des prédispositions naturelles du site notamment les fortes précipitations mais surtout des agissements anthropiques traduits par les mutations dans l’utilisation des terres et les modes d’occupations des sols (A. Sbai et O Mouadili, 2021, p.666). Cette érosivité est quantifiée grâce à l’équation révisée de perte en sols. Cette équation quand bien même elle puisse être battue en brèche, s’est avérée limiter ou au besoin nécessiter quelques réajustements dans certaines contrées du globe, semble bien adaptée en Afrique de l’ouest et permet de mieux définir l’influence relative des facteurs qui conditionnent l’érosion hydrique (E. J. Roose, 1975, p. 1).

Au demeurant, l’érosion du sol apparait comme un problème important en raison de la perte de la végétation K. M. Traoré et al (2023, p. 52). En fait, les surfaces urbaines plus résistantes à l’eau du fait du bâti et de l’asphalte ; recueillent les flux d’eau et les transportent vers les sols exposés (K. Sourlamtas, p. 6). Les coefficients de ruissellement sont faibles sur les parcelles couvertes de végétation et élevés sur les sols nus et les pentes fortes (A. Sbai et O Mouadili, 2021, p. 666). Ainsi, le ruissellement qui est de l’ordre de 1% sur les pentes entièrement couvertes par la végétation, atteint des chiffres de l’ordre de 80 à 100 % sur pente dénudée (ARSO, 1975, K. M. Traoré, 2016, p. 97). L’arrachement des sédiments est le fait essentiellement de l’énergie cinétique des précipitations sur les surfaces pentues et dénudées suite à l’urbanisation exposant ainsi les infrastructures urbaines comme la voirie et les réseaux enterrés.

L’homme, par les pratiques exercées, provoque la destruction, totale ou partielle, de la structure superficielle du sol et, par conséquent, accentue le phénomène érosif (H. El Hage Hassan, 2018, p. 13). L’érosion hydrique est, en effet, un phénomène naturel inévitable qui devient un sérieux problème environnemental et socioéconomique quand il est accéléré par les activités humaines (R. LAL, 1998 ; T. D. M. López et 1998 ; A. Yameogo, 2020, p. 53).

Conclusion

Conclusion

Daloa, quatrième ville de la Côte d’Ivoire du fait de son poids démographique est en proie à un étalement de sa tache urbaine de l’ordre de 13% par an depuis les années 1960. Les implications de cette expansion incontrôlée de la ville est l’artificialisation continue des sols. Ces sols artificialisés sont exposés à l’énergie cinétique des gouttes d’eau et donc à l’érosion hydrique. La susceptibilité d’occurrence du risque d’érosion hydrique évaluée à partir de l’équation universelle de perte en sols (RUSLE) est comprise entre 0 et 38 t/ha/an. Le modèle montre par ailleurs, que seulement 6% du territoire urbain de Daloa est enclin à une perte en sols jugée « Modérée » à « Sévère ». Toutefois dans sa manifestation, l’érosion hydrique devient un risque majeur du fait de la fragilisation des enjeux urbains comme la voirie, le bâti et les réseaux enterrés, la perte du couvert végétal. De ce fait, des sous-quartiers sont inaccessibles aux taxis communaux. La fourniture des services est également perturbée par les endommagements accidentels ou délibérés des réseaux exposés par l’érosion hydrique sols. La gestion de ce risque majeur par une politique d’aménagement apparait comme une condition de la durabilité de ce territoire stratégique dans l’armature urbaine de la Côte d’Ivoire.

Références

Références bibliographiques

ALBIZZATI Colin, POULHES Mathilde, PARRAUD Joyce Sultan, 2017, Caractérisation des espaces consommés par le bâti en France métropolitaine entre 2005 et 2013, Insee Références, p. 73-85,

ALLA DELLA ANDRÉ, ATTA Kouacou Jean-Marie, YASSI Gilbert Assi, 2018, « Les risques naturels et leurs manifestations dans une ville secondaire : érosion et inondation à Daloa (centreouest de la Côte d’Ivoire) », Géotrope, Revue de Géographie Tropicale et d’Environnement, n° 1, EDUCI, Abidjan, pp 101-113.

ALMAGRO André, THOMÉ Thais Caregnatto, COLMAN Carina Barbosa, et al., 2019, « Improving cover and management factor (C-factor) estimation using remote sensing approaches for tropical regions», International Soil and Water Conservation Research, 2019, vol. 7, no 4, p. 325-334.

ARAUJO-OLIVEIRA Isadora, BACHELET Brunilde, GARCIA Andres et al, 2022,

Artificialisation des sols : rapport final, Ecole des Ponts, ParisTech, 26 p. [ en ligne],

BAUD Pascal, BOURGEAT Serge et BRAS Catherine, 2018, Dictionnaire de géographie,

Paris, Hartier, 607 p.

BECHET Béatrice, LE BISSONNAIS Yves, RUAS Anne, 2017, Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols, Déterminants, impacts et leviers d’action. INRA (France), 609 p. [en ligne], .

BOARDMAN John et POESEN Jean (ed.)., 2007, Soil erosion in Europe. John Wiley & Sons. BOARDMAN, John, POESEN, Jean, 2006. Soil Erosion in Europe. John Wiley & Sons Ltd, ,ISBN: 978 0-470-85910-0, p. 855.

CHAFAI Arbi, BRAHIM Nadhem, et SHIMI Najet Slim, 2022, «Contribution of GIS for water erosion risk assessment in the Sahbi River watershed (North-West of Tunisia) ». Journal of

Research in Environmental and Earth Sciences, 11 (2022) 340-349

COLMAN Carina B., OLIVEIRA Paulo Tarso S., ALMAGRO Andre, et al., 2019, «Effects of climate and land-cover changes on soil erosion in Brazilian Pantanal». Sustainability, vol. 11, no 24, p.

DURIGON Valdemir Lúcio, CARVALHO Daniel Fonseca; ANTUNES Mauro Antonio Homem et al, 2014, « NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed», Int. J. Remote Sens., 35, 441–453

EL HAGE Hassan Hussein, 2011, Les Apports d’un SIG dans la connaissance des évolutions de l’occupation du sol et de la limitation du risque érosif dans la plaine de la Békaa (Liban). Exemple d’un secteur du Békaa el Gharbi. Orléans: Université d’Orléans, thèse de doctorat en géographie, 381 p.

EL HAGE HASSAN Hussein, CHARBEL Laurence et TOUCHART Laurent, 2018, «

Modélisation de l’érosion hydrique à l’échelle du bassin versant du Mhaydssé. Békaa-Liban ». VertigO: la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 18, no 1. 18 p.

Ellison W.D, 1944, Some effects of raindrops and surface flow on soil erosion and infiltration, Trans. Am. Geophys. Un., 26, p. 415.

Ellison W.D, 1944, Studies of raindrop erosion. Ag. Eng., 25, 131-181.

JEBARI Sihem, BERNDTSSON Ronny, OLSSON Jonas, et al., 2012, «Soil erosion estimation based on rainfall disaggregation». Journal of Hydrology (436–437): 102–110.

NACISHALI NTERANYA Jean, 2020, « Cartographie de l’érosion hydrique des sols et priorisation des mesures de conservation dans le territoire d’Uvira (République démocratique du Congo) »., VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, 20, 3

Nations Unies, 1994, Convention des nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sècheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique, Paris, 58 p.

ROOSE Eric J, 1975, « Application de l’équation de prévision de l’érosion de Wischmeier et Smith en Afrique de l’Ouest »,” in communication au colloque sur la conservation et aménagement du sol dans les tropiques humides, Adiopodoumé, I.I.T.A. – Ibadan, 30/6 au

4/7/75 (1975) 1 – 27, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers1105/08469.pdf

ROOSE Eric J., 1977, Erosion et ruissellement en Afrique de l’Ouest, vingt années de mesures en petites parcelles expérimentales, travaux et documents de l’O.R.S.T.O.M n°78, Paris, (1977) 107 p.

ROOSE Eric, 1999, « Evolution historique des stratégies de lutte antiérosive. Vers la gestion conservatoire decl’eau, de la biomasse et de la fertilité des sols : (GCES) », Bull. RéseauErosion, 1 (19) 11 -25

ROOSE Eric, CHÉROUX Michel, HUMBEL F., et al. 1966, « Les sols du bassin sédimentaire de Côte d’Ivoire ». Cahiers ORSTOM, série pédologie, vol. 4, p. 51-92.

SBAI Abdelkader et MOUADILI Omar, 2021, « Risque d’érosion hydrique entre fragilité des équilibres environnementaux et perspectives de durabilité : Cas du bassin d’Oued El Abed (Maroc nord-est) ». Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires, vol. 9, no 4, p. 666-674.

SOURLAMTAS Konstantinos, 2019, Soil Erosion estimation for the Göta Älv river using remote sensing, GIS and the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) model. Thesis, Department of Physical Geography, Stockholm University, 47 p

STONE Robert P. and HILBORN Donald, 2012, Universal soil loss equation (USLE) factsheet. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Ontario, 7 p.

TRAORE Kinakpefan Michel et OUATTARA Sahoti, 2022, « Dynamiques d’occupation des espaces inondables de la ville de Daloa (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire) », Notes Scientifiques, homme et société, Revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Lomé (Togo). N°17, décembre 2022, pp 31-54.

TRAORE Kinakpefan Michel, 2016, Analyse des vulnérabilités de la ville côtière de San-Pedro (sud-ouest de la Côte d’Ivoire), Thèse de Doctorat, Géographie, Université Felix HouphouëtBoigny de Cocody, Abidjan, 365 p.

TRAORE Kinakpefan Michel, 2022, « Analyse des mutations dans l’affectation des sols sur la période intercensitaire 2014 – 2021 dans le District Autonome d’Abidjan (Côte d’Ivoire) », RGLL, Revue de Géographie du Laboratoire Léidi, n° 28, pp. 72-86

TRAORE Kinakpefan Michel, BAKARY Nambahigué Mathieu et TAMBOURA Awa Timité, 2023, « Assessment of soil erosion in the Autonomous District of Abidjan, Côte d’Ivoire ».

International Journal of Environmental & Agriculture Research, 9(4), 40–55.

WENER Carl G., 1981, Soil Conservation in Kenya, Ministry of Agri- culture, Soil Conservation Extension Unit, Nairobi, Kenya, 246 p.

WILLIAMS Jimmy R. and SINGH Vijay P. 1995, The EPIC model, in Computer Models of Watershed Hydrology, edited by V. P. Singh, Colorado, USA, pp. 909-1000

WISCHMEIER Walter H. et SMITH Dwight David, 1978, Predicting rainfall erosion losses. a guide to conservation planning. Supplement to Agriculture Handbook No. 537, USDA, Washington. 58 p.

YAMEOGO Augustin, SOME Yélézouomin Stéphane Corentin, SIRIMA Abdoulaye Badaye et al., 2020, « Occupation des terres et érosion des sols dans le bassin versant supérieur de la Sissili, Burkina Faso. ». Afrique Science, 2020, vol. 17, no 5, p. 43-56.